André Berkover, itinéraire d’un survivant d’Auschwitz

- A l’occasion des 80 ans de la libération des camps d’Auschwitz, le 27 janvier 1945, nous avons interviewé Thierry Berkover, fils d’André, rescapé des camps de la mort.

- L’histoire de cet homme, déporté à Auschwitz à l’âge de 14 ans avec sa mère et son frère qui eux y ont été assassinés, témoigne de la barbarie nazie.

- Une cérémonie a eu lieu ce lundi à l’ancienne gare de déportation de Bobigny d’où a été déporté André Berkover, le 30 juin 1944.

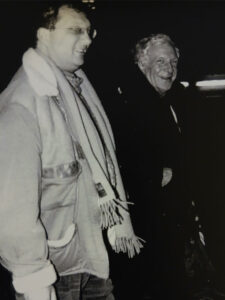

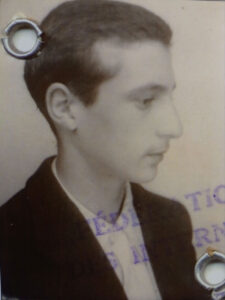

André Berkover (à droite) et son fils Thierry, en 2005 (photo François Wehrbach).

Thierry Berkover, vous êtes président de l’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD), mais vous êtes aussi le fils d’André Berkover, déporté à Auschwitz par le convoi 76 le 30 juin 1944. Pouvez-nous raconter son histoire ?

Oui, mon père est né à Paris le 29 juillet 1929. Son père, Benjamin, était un Juif arrivé de Varsovie tout petit et sa mère, Sophie, était de Roumanie, arrivée elle aussi toute enfant. Mon père, son frère aîné Guy et sa sœur Renée ont grandi dans le 20e arrondissement, dans un quartier populaire, près de la Porte de Montreuil. Leur enfance s’est déroulée comme celle de n’importe quel autre enfant jusqu’à l’arrivée des Allemands dans Paris. Après l’édiction des statuts des Juifs, ils ont dû porter l’étoile jaune, comme tous les autres Juifs. Sauf que mon père refusait de la porter, il la décousait.

C’était dangereux, non ?

Oui. S’il avait été pris dans un contrôle, les policiers se seraient immédiatement rendus compte qu’il aurait dû la porter car la loi française obligeait alors les Juifs à avoir la mention « Juif » tamponnée sur leur carte d’identité. Mais bon, c’était sans doute déjà son côté rebelle.

Comment son frère, sa mère et lui ont-ils été arrêtés ?

Début mai 1944, son frère aîné Guy a été arrêté à la sortie des bains douches rue des Pyrénées, avec un de ses camarades Albert Eskenazi, qui est d’ailleurs revenu de déportation. Après 8 jours passés au dépôt du Palais de Justice, ils ont été directement envoyés au camp de concentration de Drancy. Comme après une arrestation, la Gestapo traquait les autres membres de la famille, mon père, sa sœur et ses parents ont décidé de quitter leur appartement, situé au 2, rue Félix Terrier. Ils ont trouvé refuge chez une tante qui, via une connaissance qu’elle avait à la préfecture de police de Paris, avait réussi à se faire enlever du fichier des personnes juives. Son appartement était donc devenu une planque. Le problème, c’est qu’ils ont dû revenir au 2, rue Félix Terrier pour aller chercher des vêtements. Et le 28 juin 1944, la Gestapo et les policiers français ont arrêté mon père puis sa mère dans leur ancien appartement. Ils les ont là aussi directement envoyés à Drancy, où ils ont retrouvé Guy. Deux jours plus tard, le 30 juin 1944, tous les trois étaient déportés dans l’avant-dernier grand convoi de déportation qui partait de la gare de Bobigny. Après un voyage de trois jours et demi dans des conditions horribles, ils sont arrivés à l’intérieur du camp d’Auschwitz-Birkenau.

Là, comme pour les autres convois, s’opérait la « sélection ». Les SS séparaient les hommes considérés comme aptes au travail des femmes et des enfants de moins de 16 ans qui étaient directement menés aux chambres à gaz. Mon père, qui avait alors 14 ans, n’a dû sa survie qu’au fait qu’il ne voulait pas quitter son frère de 19 ans. Il a donc déclaré qu’il avait 16 ans. C’est la dernière fois qu’il a vu sa mère qui, elle, a été gazée dès son arrivée.

Votre père et son frère sont-ils restés longtemps à Birkenau ?

Non. Après avoir été tondus, tatoués et être passés à la « désinfection » au sauna, ils sont restés 2 jours à Birkenau puis ont été directement envoyés sur le camp d’extermination par le travail de Monowitz, situé à 6 km de là. Là-bas il y avait environ 12 000 déportés qui servaient de main d’œuvre gratuite à la Buna, une entreprise du géant de la chimie IG-Farben, qui y fabriquait du caoutchouc (où a aussi été affecté le chimiste italien Primo Levi, ndlr). Pendant 7 mois, mon père et son frère y ont été affectés à des travaux de terrassement. Mais la santé de Guy a décliné très vite. Les conditions, comme à Auschwitz, étaient inhumaines : lever à 5h du matin pour l’appel, une alimentation désastreuse et des humiliations et des exécutions arbitraires. Mon père a notamment été très marqué par les bastonnades et les pendaisons décidées pour un rien, un sourire au mauvais moment… Guy, très vite, n’a plus été en état de marcher : il était alité au Revier, « l’infirmerie » du camp où il ne fallait pas rester trop longtemps car toutes les 2 à 3 semaines, un médecin arrivait pour y opérer une « sélection » : ceux qui étaient trop affaiblis étaient là aussi envoyés à la chambre à gaz. Quelques semaines avant la libération du camp, mon père, apprenant que son frère avait été sélectionné, a d’ailleurs réussi à le faire enlever de la liste parce qu’il connaissait quelqu’un au bureau administratif du camp.

Qu’est-il advenu de votre oncle ?

Le 18 janvier 1945, les SS étaient très agités : les Soviétiques étant tout proches, ils ont fait évacuer les camps d’Auschwitz, laissant derrière eux les malades qui ne pouvaient plus marcher. Juste avant l’appel, mon père a réussi à se glisser dans le Revier pour aller voir son frère. C’est la dernière fois qu’ils se sont vus. Jusqu’à récemment, on supposait que Guy était décédé entre le 18 janvier et le 27 janvier 1945, mais des archives médicales nous ont appris qu’il était encore en vie en juin 45. Mais comme il était très affaibli, il a dû mourir peu de temps après.

Juste après le 18 janvier ont commencé les « marches de la mort » : les SS ont emmené avec eux tous les Juifs qu’ils jugeaient encore en état de leur servir. A pied, mon père et les autres détenus ont parcouru des kilomètres dans un froid glacial et dans la neige.

André Berkover, le 11 mai 1945, à son arrivée à l’hôtel Lutetia.

Deux jours plus tard, les SS ont donné l’ordre aux détenus de droit commun qui accompagnaient les prisonniers juifs de tuer les Juifs. Mon père, qui était en milieu de colonne, a eu la chance que les massacres commencent en tête de colonne. En même temps que des dizaines d’autres détenus, il a alors pris la fuite dans les bois, pieds nus. Il a couru jusqu’à une ferme polonaise, dans les environs de Gleiwitz (aujourd’hui Gliwice), où dans la cour, il y avait un grand meuble qui servait aux poules. Il a chassé les poules et s’est caché dedans. Il a eu la chance que le fermier polonais ne le dénonce pas aux SS, qui patrouillaient encore dans le secteur. Le 27 janvier 1945, la ligne de front avait avancé jusqu’à Auschwitz et les Soviétiques atteignaient aussi la ferme dans laquelle se trouvait mon père. Après avoir reçu des soins pour ses engelures aux pieds à Katowice, il était rapatrié à Marseille via le port d’Odessa. Le 11 mai 1945, il rejoignait l’hôtel Lutetia à Paris. Dans la capitale, il retrouvait son père et sa sœur, qui avaient traversé la guerre sans être déportés, cachés dans la planque de la tante Marie.

Après la guerre, mon père a repris son lycée mais il était trop traumatisé pour pouvoir continuer une scolarité classique, en plus avec des camarades qui avaient 2 ans de moins. Il a entamé une formation de dessinateur industriel et s’est marié avec Liliane, ma mère, qu’il avait rencontrée chez son premier employeur, Air Liquide.

Quand votre père a-t-il commencé à témoigner ?

Cela a pris du temps. Juste après la guerre, en 1945, il est bien entré à Fédération Nationale des Déportés, mais ils ont très peu témoigné. Il faut dire qu’à l’époque, personne ne voulait les croire. Son propre père, Benjamin, lui disait : « Mais comment veux-tu avoir traversé tout ça ? Vu tout ce que tu décris, tu serais mort, tu ne serais jamais revenu… » Alors mon père comme les autres s’est tu. Jusqu’à l’année 1995 et le 50e anniversaire de la libération des camps qui a marqué une reconnaissance du sort des déportés et la libération de leur parole. Mon père a alors commencé à témoigner dans les écoles, les lycées, avec son camarade Léon Zyguel (revenu lui du camp d’Auschwitz et de Buchenwald) et Montreuillois comme lui. Il s’est rendu de nombreuses fois à Auschwitz dont la première fois en 1995 avec moi.

Désormais, comment faire pour transmettre la mémoire alors que la plupart des témoins directs sont décédés ou vont disparaître ?

C’est une question importante. Mon père est décédé en 2018 et bientôt il ne restera plus de témoins directs. Prochainement, je vais d’ailleurs participer à un colloque intitulé : « Transmettre sans témoins ». Mais je pense que nous sommes prêts pour cette période : de nombreux enregistrements, des récits qui contiennent les témoignages des déportés existent et certains n’ont même pas encore été exploités. Par ailleurs, nous avons un panel d’excellents historiens pour remettre ces témoignages en perspective, les vulgariser, voire les faire entrer en résonance avec d’autres génocides survenus dans l’histoire. Les lieux de mémoire, comme l’ancienne gare de déportation de Bobigny ou bientôt le Musée-Mémorial du Fort de Romainville (qui doit ouvrir en 2028) rendent aussi les choses plus palpables. Enfin, l’art s’est lui aussi bien emparé de cette question, à travers des romans graphiques, des films ou des dessins animés qui sont capables de parler aux plus jeunes. Le festival Résistance au Cinéma, qui se déroule chaque année dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis et qui va fêter cette année ces 20 ans, est par exemple un très bon outil.

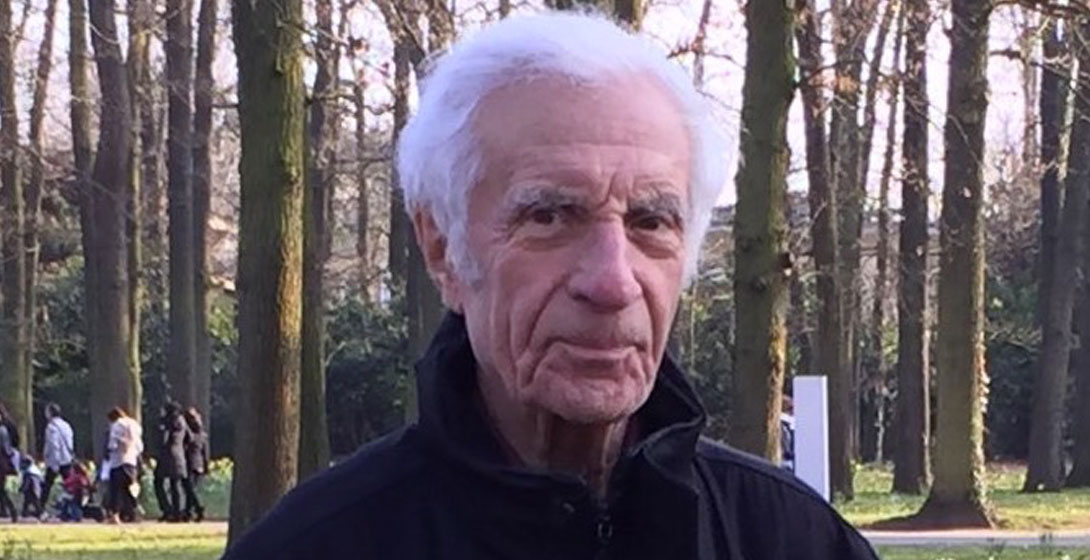

Thierry Berkover, à l’assemblée annuelle de l’AFMD, en 2024.

Le voyage mémoriel organisé par le Département l’année dernière, qui a consisté à emmener 100 élèves de 3e à Auschwitz et où vous étiez d’ailleurs présent, est-il un autre moyen de lutter contre l’oubli ?

Oui, je pense que c’est là aussi une bonne initiative. A condition que ce genre de voyage soit bien préparé. Arriver à Auschwitz sans avoir jamais auparavant entendu parler de la Shoah n’a pas de sens. Mais là, c’était bien préparé et les guides du Mémorial d’Auschwitz sont excellents.

Dans une archive du Mémorial de la Shoah, votre père dit : « J’ai foi en l’humanité à moitié ». Comment faire pour que ce soit la bonne moitié qui gagne ?

Oh il disait ça, mais dans les derniers temps de sa vie, ça ne l’empêchait pas de quitter son appartement de Montreuil sans fermer sa porte à clé. A la question habituelle de « En voulez-vous aux Allemands ? », il avait pour habitude de répondre : « Je n’en veux pas aux Allemands, certains d’entre eux ont été emprisonnés dans les camps de concentration les premiers, et il y a des bons et des mauvais dans chaque peuple. Mais en revanche, je ne pardonnerai jamais aux nazis. » Son combat pour la paix et la liberté, contre toute forme de racisme et d’antisémitisme, il faut le continuer.

Propos recueillis par Christophe Lehousse

Pour en savoir plus : André Berkover, matricule A16572, Auschwitz III-Monowitz, par François Wehrbach, aux Editions du Colombier

Les photos sont extraites de cet ouvrage ou transmises par Thierry Berkover.

Des voyages pour la mémoire

A l’occasion des 80 ans de la libération des camps d’Auschwitz et alors que les témoins directs de cette période sont en train de disparaître, le Département de la Seine-Saint-Denis souhaite apporter sa pierre au devoir de mémoire. Comme l’année dernière, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah, il va donc emmener une centaine d’élèves de 3e à Auschwitz-Birkenau. Le voyage aura cette fois lieu les 12 et 13 mars.