Jeunes/police: comment restaurer la confiance?

- 20 ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, l’Observatoire des discriminations en Seine-Saint-Denis a choisi de se centrer, vendredi 17 octobre, sur la question des violences policières.

- Les expert·es invité·es ont fortement critiqué la pratique des contrôles au faciès et des amendes forfaitaires dont les jeunes des quartiers continuent d’être la cible.

- Des solutions ont été proposées : le fameux récépissé, l’activation des caméras de police et une justification systématique des contrôles d’identité pratiqués.

Le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré, 17 et 15 ans, poursuivis par la police alors qu’ils rentraient d’un entraînement de foot, perdaient la vie en se réfugiant dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Cette tragédie allait donner lieu à deux semaines de révoltes urbaines, poussant les médias à se pencher sur les « banlieues françaises » avant que tout ne retombe dans l’oubli.

20 ans plus tard, l’Observatoire contre les discriminations et pour l’égalité en Seine-Saint-Denis, se posait donc la question de savoir ce qui avait changé sur le terrain des violences policières. Réponse des expert·es, réuni·es pour cette journée de commémorations et d’échanges à la Dynamo de Pantin : pas grand-chose.

L’affaire Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise en 2016, Cédric Chouviat à Paris en 2020, Nahel Merzouk à Nanterre en 2023… Cette triste énumération de morts de jeunes hommes, le plus souvent d’origine africaine ou arabe, lors de contrôles de police, suffit en effet à pointer le statu quo depuis 20 ans et le malaise grandissant entre une partie de la jeune française et la police.

4 fois plus de risques d’être contrôlé pour un jeune racisé

Samia El Khalfaoui est venue rappeler les circonstances de la mort de son neveu Souheil, tué le 4 août 2021 à Marseille par un policier.

A chaque fois quasiment, le point de départ est le même : les contrôles d’identité au faciès. « Le moins que l’on puisse dire est que nous sommes inquiets. Depuis 2017, les contrôles d’identité ont massivement augmenté. La Cour des comptes les chiffre à 47 millions en 2021. Avec, pour les jeunes racisés, cette statistique : ils sont 4 fois plus contrôlés que le reste de la population, et risquent 12 fois plus que les autres un contrôle poussé avec fouille », soulignait Céline Roux, adjointe à la Défenseure des Droits.

Alors même que, rappelaient avocats et sociologues lors de cet échange, ces contrôles d’identité sont la plupart du temps illégaux : « La loi prévoit trois cas de contrôle d’identité : un contrôlé lié à la commission d’une infraction, un autre sur réquisition du Procureur de la République dans une période temps donné, et des contrôles préventifs. Nous estimons que seuls les premiers devraient pouvoir avoir lieu. Les deux autres laissent un champ d’appréciation trop large aux forces de l’ordre sur le terrain, avec des contrôles en plus pas assez encadrés », poursuivait Céline Roux, rappelant qu’en 2025, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs condamné la France pour ces contrôles jugés discriminatoires.

Des contrôles d’identité subis 5, 6 fois par semaine qui ne sont pas anodins et dégradent chaque jour un peu plus le lien entre police et jeunes, comme le rappelait Slim Ben Achour. « Ces contrôles sont souvent accompagnés de tutoiements dégradants, de propos racistes ou homophobes. C’est cataclysmique dans la construction de l’estime de soi des jeunes et dans leur rapport à la République », pointait cet homme de loi, connu notamment pour avoir fait condamner l’État pour un contrôle de police opéré en 2017 à la Gare du Nord auprès de lycéens d’Epinay-sur-Seine.

Le problème des amendes forfaitaires

« Un nouveau phénomène qu’on voit surgir et qui aggrave encore les liens entre jeunes et police, ce sont les amendes forfaitaires, renchérissait Rozenn Gueguen-Caruso, vice-présidente de l’Observatoire de pratiques policières en Seine-Saint-Denis. Certains jeunes cumulent 20 ou 30 amendes, alors qu’encore une fois ils n’ont rien fait d’autre que d’être dans l’espace public. Cela représente un grave endettement pour leurs familles – parfois jusqu’à 30 000 euros- et un grand sentiment d’injustice.»

« Un nouveau phénomène qu’on voit surgir et qui aggrave encore les liens entre jeunes et police, ce sont les amendes forfaitaires, renchérissait Rozenn Gueguen-Caruso, vice-présidente de l’Observatoire de pratiques policières en Seine-Saint-Denis. Certains jeunes cumulent 20 ou 30 amendes, alors qu’encore une fois ils n’ont rien fait d’autre que d’être dans l’espace public. Cela représente un grave endettement pour leurs familles – parfois jusqu’à 30 000 euros- et un grand sentiment d’injustice.»

Face à ces injustices, plusieurs solutions ont été avancées pour faire changer les choses. Le retour du fameux récépissé, promis mais non tenu par François Hollande en 2012, l’activation systématique des caméras piétons des policiers, trop souvent éteintes. La limitation aussi du champ des contrôles d’identité dans le cadre de grands événements ou en cas d’infraction avérée, telle qu’elle est portée par la sénatrice Corinne Narassiguin.

« On a besoin de repenser les missions de la police et sa formation. J’estime qu’il faut limiter la capacité de faire de contrôles administratifs, car d’une part on sait tout ce qu’un contrôle arbitraire peut induire de violence et d’autre part, nos forces de police doivent être utilisées à autre chose. », estimait ainsi cette sénatrice PS, également invitée dans le débat.

Dans cette restauration de la confiance entre jeunes et police, le Département entend aussi jouer son rôle. « Notre rôle est d’apaiser, mais pour apaiser, il ne faut pas taire. Les contrôles au faciès dans les quartiers populaires en sont pas une vue de l’esprit. Et en 2017, une loi a encore élargi la possibilité pour la police de faire usage de ses armes à feu. », pointait ainsi Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis. Le Département souhaite ainsi prochainement proposer des formations à la police et mettre en place des échanges jeunes-police.

Christophe Lehousse

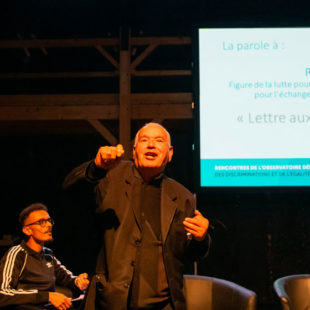

20 ans après, Mohamed Mechmache se souvient

Mohamed Mechmache, co-fondateur du collectif AC LeFeu à Clichy-sous-Bois, en 2013, ici aux côtés de la Ministre de la Famille Dominique Bertinotti, du maire de Clichy Olivier Klein et de Stéphane Troussel.

Educateur de rue à Clichy-sous-Bois au moment de la mort de Zyed et Bouna en 2005, Mohamed Mechmache était un des invités phares des 5e Rencontres de l’Observatoire des discriminations. Celui qui avait alors co-fondé l’association AC Le Feu pour porter la parole des habitants des quartiers populaires a eu des mots forts, 20 ans après. « A l’époque, on a tout fait pour disqualifier ces révoltes sociales en les désignant comme des « émeutes ». Mais les mots ont un sens : derrière, il y avait la colère d’une jeunesse, le ras-le-bol de contrôles policiers incessants, d’être sans cesse pointés du doigt par Sarkozy qui les avait désignés comme de la « racaille ». Donc, c’était bien des révoltes. », a-t-il rappelé.

Celui qui a signé en 2023 avec la sociologue Marie Hélène Bacqué un rapport appelant à une réforme de la politique de la Ville, est aussi revenu sur le tour de France des doléances des quartiers, entamé en novembre 2005. Un tour de France passé à collecter les demandes des habitants des banlieues qui s’étaient soulevées en octobre 2005. « A l’époque, Sarko faisait son fonds de commerce sur l’insécurité, donc on a voulu lui montrer qu’il se trompait de combat. Dans les cahiers de doléances, l’insécurité n’arrive qu’en 12e ou 13e position, bien après l’emploi, les discriminations, les transports… »

S’en était suivie la mobilisation pour les présidentielles de 2007, où le collectif « Pas sans nous » – formé entre autres de Jamel Debbouze, Jean-Pierre Bacri, Joey Starr – avait appelé les jeunes des quartiers à s’inscrire sur les listes électorales.

Humble, l’ancien éducateur de rue a aussi rappelé qu’il n’était qu’un maillon dans une chaîne de militants qui s’étend de la Marche contre le racisme de 1983 à la génération actuelle. C’est d’ailleurs un trentenaire, Nima Koita, militant à AC Le Feu depuis ses 16 ans, qui a signé le documentaire « 20 ans après : Clichy pour l’exemple », qui revient sur les révoltes urbaines de 2005 et sera diffusé aux Ateliers Médicis le 24 novembre prochain. La relève est assurée.