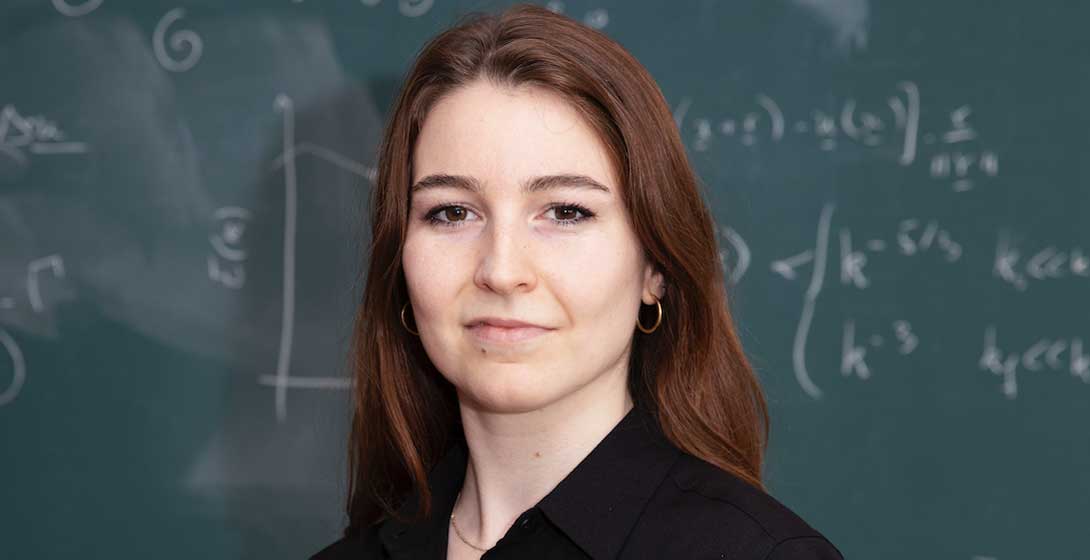

Julie Meunier, puits de science

- A 27 ans, cette chercheuse qui a grandi à Aulnay vient de recevoir le prix Jeunes Talents décerné par la Fondation L’Oréal et l’Unesco, aux côtés de 33 autres femmes scientifiques.

- Cette spécialiste des tourbillons océaniques voit dans cette récompense un « encouragement à donner à la science un visage plus féminin. »

- Fascinée au départ par l’aéronautique, elle a fait évoluer ses centres d’intérêt pour les aligner avec ses convictions environnementales.

La première fois qu’elle a sérieusement pensé à faire des sciences son métier, c’était au lycée. « J’adorais aller au CDI, j’y empruntais tous les « Sciences et Vie » que je pouvais, et je prenais des notes », se souvient celle qui est allée au lycée privé de l’Espérance, à Aulnay.

Aujourd’hui, Julie Meunier est docteur en mécanique des fluides de l’Université Paris-Saclay, spécialiste des tourbillons océaniques et de leur impact sur le changement climatique. « Les tourbillons océaniques sont comme les cyclones atmosphériques, mais dans l’océan. On sait déjà comment ces monstres de 50 km de diamètre se forment, on souhaite comprendre comment ils vont modifier les chemins que vont prendre les courants océaniques. », explique la jeune femme au téléphone.

Seulement 29,7 % de femmes en France parmi les chercheurs

A 27 ans, elle vient de recevoir, aux côtés de 33 autres femmes scientifiques, le prix Jeunes Talents Pour les Femmes et la Science, une récompense portée par la Fondation L’Oréal et l’Unesco pour promouvoir les vocations scientifiques chez les jeunes filles.

A 27 ans, elle vient de recevoir, aux côtés de 33 autres femmes scientifiques, le prix Jeunes Talents Pour les Femmes et la Science, une récompense portée par la Fondation L’Oréal et l’Unesco pour promouvoir les vocations scientifiques chez les jeunes filles.

Dans un pays qui compte seulement 29,7 % de femmes parmi ses chercheurs scientifiques, être une femme est en effet encore un obstacle considérable. « Ce déséquilibre, c’est quelque chose qui vient très tôt, analyse Julie Meunier. Dès le collège ou même avant, il y a un conditionnement : on ne va pas proposer aux filles les mêmes projets en maths ou en informatique pour aller plus loin. On va leur donner des conseils qui se veulent bienveillants, mais qui en réalité freinent : « Tu devrais prendre SVT ou chimie, il y a plus de femmes… », se souvient-elle. Et quand vous n’avez pas sa force de caractère, vous vous le tenez pour dit.

La jeune femme, elle, a toutefois choisi de persévérer, portée aussi, il faut le dire, par « tel ou tel prof de lycée ou de prépa qui avait vraiment à cœur de transmettre les valeurs de la science ». La force de son rêve d’enfance – des week-ends au Salon du Bourget puis des après-midis entières à la Cité des Sciences de la Villette, son musée préférée – l’y ont aidée.

Convictions environnementales

« Mais j’ai choisi de faire évoluer ensuite ma passion vers la mécanique des fluides, plus en harmonie avec mes convictions environnementales », raconte la jeune femme qui se souvient, en plein confinement, avoir été ébranlée par le rapport du GIEC (Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) qui prédisait à notre planète un réchauffement à +3,2° en 2100 si rien n’était fait d’ici là.

Signe des temps : le Commissariat à l’Energie Atomique où elle effectue une thèse de 3 ans sur ces fameux tourbillons océaniques après être passée par l’ENSTA Paris, une école d’ingénieurs, a été rebaptisé Commissariat aux Energies Atomiques et Alternatives. « Mon quotidien est fait de recherches sur des simulations numériques et de discussions avec d’autres chercheurs. De conférences aussi, parfois à l’étranger comme à Valence ou au Massachusetts Institute of Technology (MIT) près de Boston. C’est passionnant, mais pas du tout compatible avec une éventuelle vie de famille. »

Quand, le 8 octobre, Julie a reçu son prix sous les ors de l’Institut, qui toise fièrement les quais de Seine, elle a sans doute repensé à tout le chemin parcouru, à certains de ses profs, mais aussi toutes les petites filles qui, comme elles, pourraient entreprendre des études scientifiques si on leur en donnait les moyens. « Nous les femmes, on manque encore de modèles à qui s’identifier. Moi, j’avais Marie Curie et Claudie Haigneré, et les autres modèles féminins qui m’ont été donnés, je les ai découverts sur le tard, après la prépa », se remémore-t-elle. Cette fille d’un ingénieur et d’une professeure des écoles, qui « regrette aussi d’avoir vu peu d’enfants d’ouvriers à ses côtés en prépa scientifique, et plus tard, en école et Master», rêve un jour de retourner à Aulnay pour y convaincre les écoliers de là-bas qu’« il ne faut rien s’interdire ».

Christophe Lehousse