Judith Davis ou le pari de l’engagement

- L'actrice et scénariste montreuilloise Judith Davis a réalisé son second long-métrage "Bonjour l'asile" qui sort en salles le 26 février.

- Après une comédie sur les idéaux cabossés de Mai 68, la comédienne signe un film tout en délicatesse sur les utopies contemporaines.

- Rencontre avec une idéaliste obstinée, pour qui l'art et le collectif vont naturellement de pair.

Vous avez vécu à Montreuil dans une famille très investie dans la culture. Une enfance qui vous a peut-être incité à devenir également une artiste ?

C’est vrai dans mes souvenirs, on a toujours été entourés par des livres. Ma mère travaillait au Salon du livre de jeunesse de Montreuil dans les années 80/90 et mon père était metteur en scène à Gennevilliers. Mais la question artistique n’était jamais séparée de la question sociale. Travailler pour donner accès aux livres et à l’art était pour eux un projet politique, une vision de ce que pourrait être la société.

Adolescente, je me suis intéressée aux expériences du dramaturge Armand Gatti, qui a fondé la compagnie de théâtre expérimental La parole errante à Montreuil où il montait des spectacles avec des non-professionnels, des gens déboussolés ou abîmés par la société de concurrence qui est malheureusement la nôtre.

Plus tard, j’ai fait des études de philo. Un jour, j’ai découvert en tant que spectatrice un collectif de théâtre flamand qui m’a tout de suite intéressée dans leur façon de dépoussiérer le théâtre, la liberté donnée aux acteurs, la joie sur le plateau… J’aimais la possibilité d’être utile dans un cadre collectif et pouvoir toucher un public en partageant des interrogations, des colères, des pistes… Cela a été un déclic, j’ai fait un stage avec eux puis je me suis ensuite formée à l’école de théâtre Claude-Mathieu à Paris.

En 2007, vous co-fondez la compagnie « L’avantage du doute » avec des interprètes rencontrés lors de ce stage inaugural et que l’on retrouve dans vos long-métrages.

Eux aussi étaient attirés par cette organisation horizontale découverte et la possibilité de créer des collectifs d’acteurs et d’actrices. Avec Claire Dumas, Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Simon Bakhouche et plus tard Maxence Tual qui nous a rejoint… on a une façon très participative de travailler, en partageant la responsabilité du geste artistique de A à Z. On part de nos besoins d’interroger tel ou tel aspect du monde. On se documente ensuite puis chacun écrit une partie du spectacle où il ou elle est seul maître à bord, l’idée n’étant pas de trouver un consensus mais de faire dialoguer nos différences voire nos désaccords sur le plateau, en essayant toujours de considérer le public comme un partenaire essentiel de notre « conversation ». On est différents, on n’a pas forcément le même âge, les mêmes expériences de la vie mais c’est cette manière de travailler et ce besoin de démocratie qui nous réunissent. L’amitié est arrivée au fil du temps et voilà 17 ans que nous créons ensemble et que nous partageons des tournées. L’humour aussi nous rapproche car nos spectacles ou nos films sont des farces en même temps que des regards frontaux sur des questions plus graves. J’ai écrit pour notre troupe les scénarios de mes deux long-métrages.

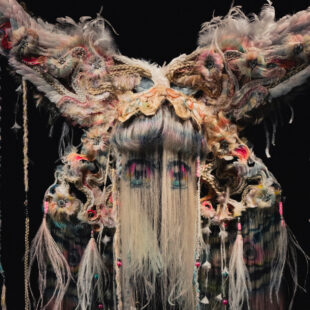

Judith Davis joue dans son dernier long-métrage « Bonjour l’asile » qu’elle a réalisé et dont elle a écrit le script.

Avec le cinéma où vous avez aussi une très belle carrière, comment passe-t-on du théâtre au septième art ?

Pour moi, c’est important d’importer d’une façon ou d’une autre le collectif dans ce monde très pyramidal et hiérarchisé qu’est le cinéma. Dans mon cas, c’est par le jeu. La compagnie « L’avantage du doute » constitue à la fois une manière de vivre, un travail et une utopie qui continue de s’incarner parce qu’on y croit. Quand cela était possible, j’ai joué en parallèle de cette aventure pour le cinéma et la télévision sans que le fait de jouer devant la caméra ne soit un but en soi.

J’ai ainsi eu pendant une dizaine d’années une carrière éclectique d’actrice intéressante à bien des égards. J’ai débuté dans « Jacquou le croquant », un film à gros budget de Laurent Boutonnat, puis « Je te mangerais », un film d’auteur de Sophie Laloy avec Isild le Besco, des comédies, des courts-métrages, des séries pour la télévision… C’étaient de belles collaborations, j’ai fait des rencontres formidables sur des supers projets… J’ai d’ailleurs pas mal tourné dans des studios de cinéma à la Plaine Saint-Denis. Ayant grandi entre Montreuil, le 20ème arrondissement et la porte de Bagnolet, la banlieue et l’espace limitrophe du périphérique ont été des décors de prédilections pour mes deux films. Dans mon premier long-métrage « Tout ce qui me reste de la révolution », Léonor, l’amie fidèle de l’héroïne interprétée par Claire Dumas, possède un atelier dans une friche d’artistes incroyable à Saint-Denis, la Briche où nous avons tourné. C’était pour moi une autre manière de croiser les regards sur ces territoires.

Le premier film que vous avez réalisé, « Tout ce qu’il me reste de la Révolution« , évoque la fin des utopies communistes, la difficulté à recréer du collectif dans la société. Pourquoi ce sujet ?

Le personnage d’Angèle, que j’interprète, est une militante dans l’âme, qui comme moi a eu une famille très engagée. Elle essaie de faire revivre les idéaux de ses parents mais ne sait pas très bien comment agir sur son époque. Dans ce long-métrage, j’ai essayé de parler du processus de déshumanisation en cours dans une société libérale. En terme de valeurs, les gens ne savent plus ce dont ils sont sûrs et n’osent plus dire en ce quoi ils croient, ce qui fragilise la résistance. En même temps, on a essayé d’éviter tout manichéisme en montrant que beaucoup de cadres ou de personnes apparemment adaptées souffrent aussi de ce système. J’ai essayé d’être la plus sincère possible dans mes colères, tout en écrivant une comédie légère avec des passages burlesques. Le film s’achève sur une note plutôt optimiste, Angèle s’humanise en s’ouvrant aux autres et à ce que son époque a de spécifique. Elle dépasse la nostalgie et s’ouvre à d’autres façons de militer.

D’autres façons de militer qui apparaissent aussi dans votre dernier film « Bonjour l’asile » qui aborde les questions d’écologie, de tiers-lieux, de féminisme… Où avez-vous trouvé l’inspiration pour le scénario ?

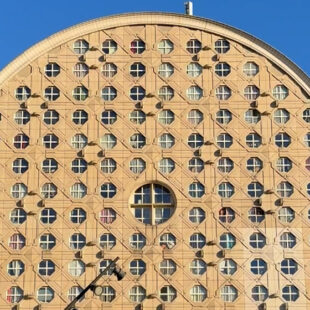

Dans la vie même. D’abord, j’ai voulu rendre hommage à tous les espaces collectifs et citoyens que je fréquente depuis mon enfance : les Maisons de quartier, les foyers d’accueil, les cuisines collectives, les cafés associatifs, les squats d’artistes nombreux à Montreuil, les ZAD, les groupes de parole… Avec Maya Haffar, la co-scénariste du film, nous avons imaginé un tiers-lieu, l’HP (Hospitalité permanente), qui accueille, dans un ancien hôpital psychiatrique, des pauvres, des gens de passage, des habitants du coin qui viennent pour un atelier, des femmes en rupture qui trouvent refuge et protection, une colonie de vacances avec des enfants et des ados… L’idée était de mettre en image d’autres façons de réussir à vivre ensemble, aussi différents soit-on. On voulait aussi aborder des sujets contemporains : le mouvement des néo-ruraux, la charge mentale que subissent les mères même dans les familles les plus progressistes, le greenwashing des entreprises qui détruisent la nature en prétendant la défendre, la folie qui n’est peut-être pas celle que l’on croit… Au-delà de l’utopie, l’écologie est aussi une urgence collective et les pouvoirs publics doivent se saisir sérieusement de cette question. Dans ma ville, on a la chance d’avoir des fermes urbaines, des AMAP, des commerces bio… mais il faudrait vraiment monter en puissance et dépasser l’entre-soi pour que la question écologique soit une lutte sociale de tous et toutes.

Quels sont vos prochains projets artistiques ou personnels ?

En ce moment, je suis en tournée d’avant-premières partout en France pour présenter « Bonjour l’asile » qui sort le 26 février. Je reprends ensuite la tournée théâtrale avec le spectacle « Encore plus partout tout le temps » avec « L’avantage du doute » au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine du 21 au 24 mai puis à la Maison des Métallos à Paris du 3 au 14 juin. Cette pièce de théâtre aura quelques liens avec le film… On espère que le public de Seine-Saint-Denis sera au rendez-vous !

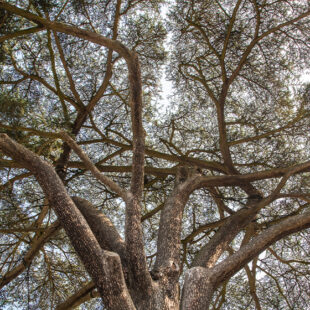

Les amies Jeanne (Judith Davis) et Elisa (Claire Dumas) se réconcilient à l’ombre de l’arbre Big Mamma, dans le tiers-lieu l’HP.

Crédit-photo : Judith Davis et UFO Distribution